matutinum (matin)

matu, matutinal (du matin)

Matuta (déesse du bon moment)

← ma- (bon)

→ maturus (mûr, parvenu au bon moment), maturité

L’une des plus classiques évocations musicales du matin, celle d’Edvard Grieg dans Peer Gynt, est écrite sur une tonalité de mi majeur (donc joyeuse), et sur un mouvement allegro (vif et enjoué).

Morgenstemning i ørkenen [humeur du matin dans le désert] (Edvard Grieg)Si le déjeuner (dé-jeuner, rupture de jeûne, reprise de l’alimentation, généralement après le sommeil) fut décalé de tôt dans la journée au midi, et laissa de la place pour l’apparition d’un petit déjeuner, c’est que le « bon moment » (pour manger, par exemple) n’est pas identique pour tous les individus ou pour tous les contextes.

Généralement fixé entre la fin de la nuit et le midi (milieu du jour), en considération de phénomènes tels que l’éveil et l’éclosion dans la plupart des cycles naturels, le matin est étymologiquement un concept temporellement variable, focalisé sur le caractère favorable du moment ainsi défini.

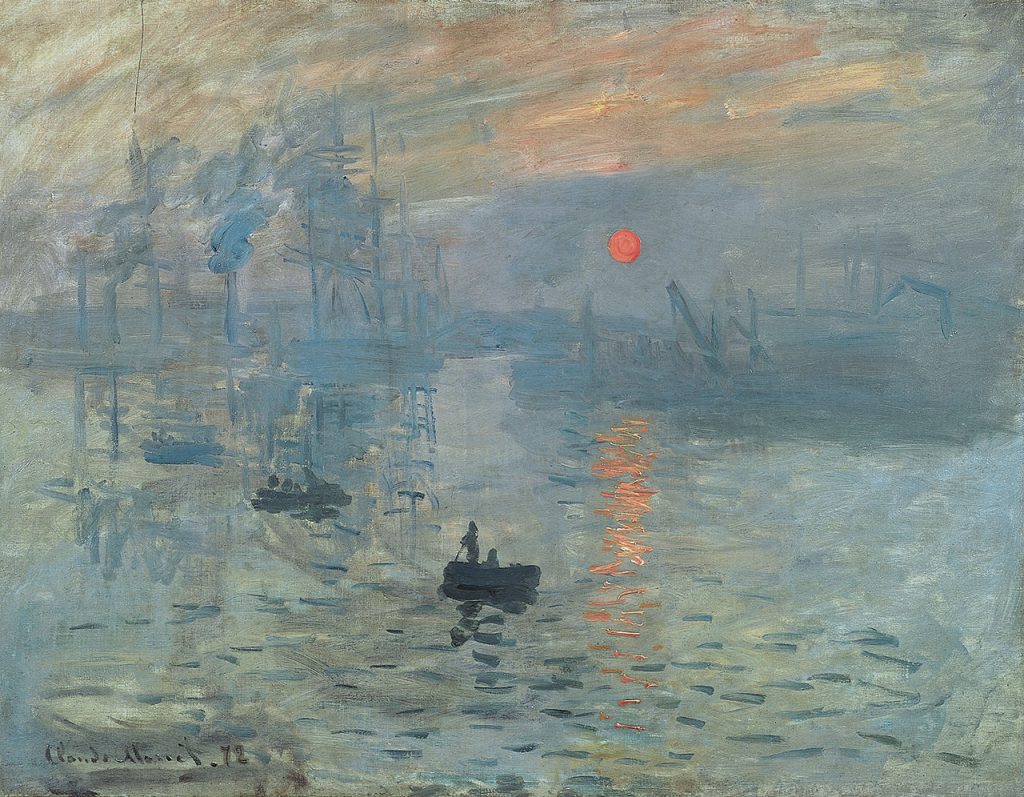

Impression, soleil levant (Claude Monet)

Impression, soleil levant (Claude Monet)

Dans les langues d’origines germaniques, les mots donnés comme équivalents (morning, Morgen…), sont eux basés sur un phénomène physique et moins subjectif de scintillement (merk-) des premières lueurs du jour.

La racine latine liée à l’idée de bon moment a bifurqué, d’un côté pour définir les premières heures du jour comme la période favorable par excellence (matuta-), et d’un autre pour définir l’état d’épanouissement auquel un fruit ou un individu parvient dans sa vie (matura-).